埼玉県鳩山町における人口と社会構造

人口動態の現状と推移

総人口と世帯数の現状

鳩山町の人口は近年減少傾向にあり、令和7年(2025年)4月1日時点の住民基本台帳人口は12,729人(男性6,234人、女性6,495人)となっています。女性がわずかに男性を上回る構成です。世帯数は6,100世帯、1世帯あたりの平均人員は約2.09人で、高齢単身世帯やDINKs(共働きで子どものいない夫婦)の増加により平均規模は小さくなっています。1970年代には世帯数1,200世帯前後でしたが、その後増加を続け、現在は単身世帯の増加もあって横ばい傾向です。高齢単身世帯の増加によって在宅支援や見守りサービスの需要が高まり、地域全体で支え合う仕組みづくりが急務となっています。

人口密度と地域特性

鳩山町の総面積は25.73km²で、2025年4月時点の人口から算出した人口密度は約495人/km²です。2000年頃(平成12年)には人口密度約690人/km²を記録しており、その後の人口減少に伴い着実に低下しています。比企郡内の他町(滑川町や嵐山町など)と比較するとやや高めの密度を維持していますが、町内では市街地と山間部で人口分布に偏りがあります。東部の市街化区域には住宅団地や大学キャンパスなどが集中し宅地利用が進む一方、北部・西部は公共交通や道路網が脆弱で都市化が遅れ、農村風景が色濃く残る地域もあります。このため市街地では土地利用効率向上を図り、山間部では自然環境を活かした観光・農業振興を組み合わせた土地利用計画が求められています。

人口推移の歴史

戦後から平成にかけて鳩山町の人口は大きく変動しました。1955年(昭和30年)に町制施行(当時は鳩山村)した時点では人口約5,220人でしたが、その後のニュータウン開発や宅地造成によって急増し、昭和60年(1985年)には13,566人、平成6年(1994年)には17,812人に達しました。平成7年(1995年)には18,011人とピークを迎え、戦後最大人口を記録しています。この高度成長期には、鳩山ニュータウンへの入居が人口増加を牽引し、町は東京圏のベッドタウンとしての役割を強めました。鉄道延伸やバス路線拡充により都心への通勤圏としての利便性が向上し、宅地開発とともに商業施設や公共施設の整備も進んだ時期です。

しかし1995年以降は人口が減少局面に転じました。平成22年(2010年)に15,525人、平成30年(2018年)に13,922人、令和3年(2021年)に13,381人と約25年連続で減少が続いています。人口減少の背景には、住宅団地の老朽化や子育て世代・若年層の都市部流出があります。鳩山ニュータウンの分譲完了後、町内には大規模な雇用の場や高等教育機関がないため、子どもの成長に伴い他地域の高校・大学へ進学・就職する若者の転出が続き、1996年以降は転出超過による社会減が常態化しました。この傾向は近年まで続いていましたが、令和3年(2021年)には転入超過が+4人と一時的にプラスに転じた年もあります。もっとも人口減少トレンド自体は覆せておらず、月次統計でもわずかな増減を繰り返しつつ全体として減少傾向が続いています。

将来人口の予測

国立社会保障・人口問題研究所による推計では、鳩山町の人口減少は今後も進行すると見込まれています。2040年には町人口が約8,633人(2015年比で約40%減少、ピーク時1995年比で約52%減少)、2065年には約3,842人(2015年比で約73%減、ピーク時比で約79%減)まで落ち込むという厳しい予測が示されています。つまり現在の人口規模から見ても、2040年頃にはさらに3割以上の人口が失われ、ピーク時の半数以下になる計算です。高齢化の進展により2025年頃を境に町の高齢者人口も減少に転じると推計されていますが、総人口の減少には歯止めがかからない見通しです。2035年には町人口が1万人を割り、高齢化率は56%超に達するとの推計もあり、地域社会や行政サービスに大きな影響が及ぶことが懸念されています。

年齢構成と少子高齢化の状況

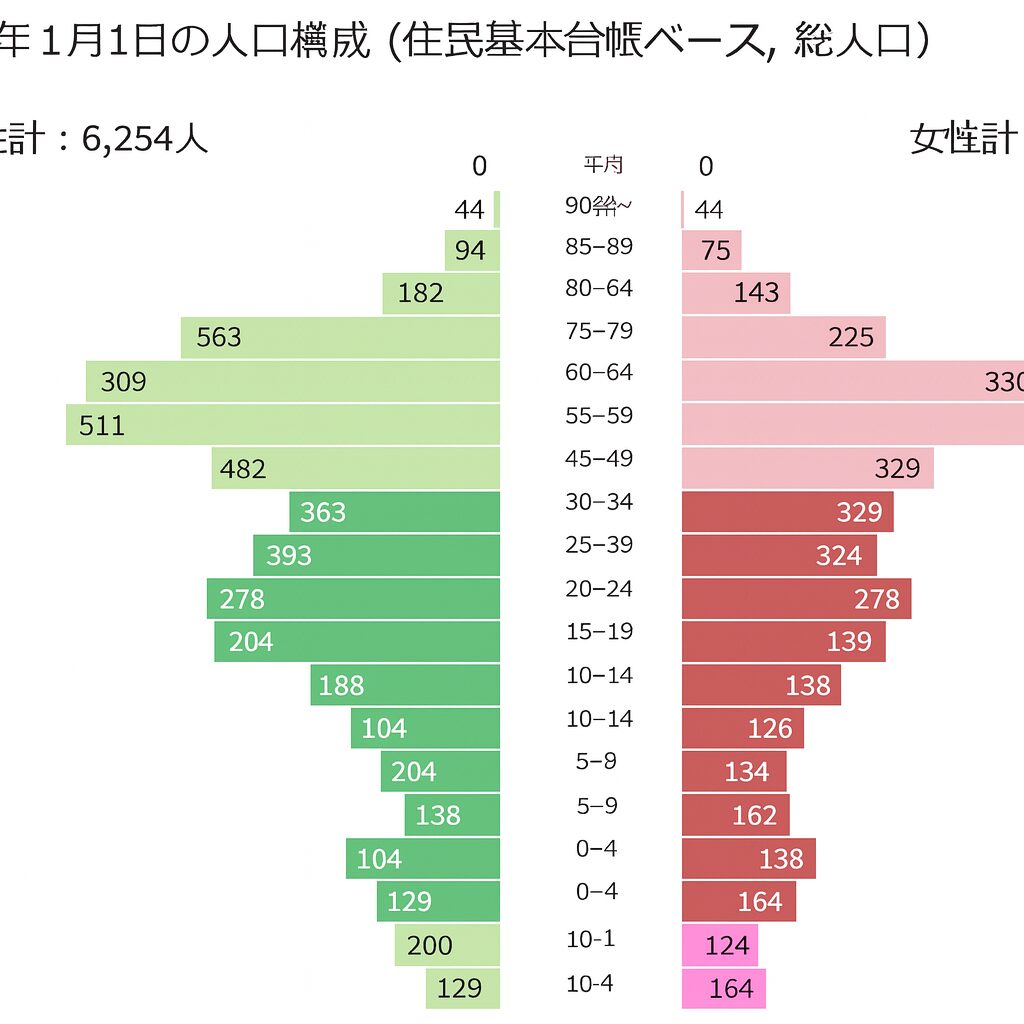

年齢別人口構成

現在の鳩山町は日本全国でも有数の高齢社会となっています。2020年(令和2年)国勢調査時点で年少人口(0~14歳)は7%に過ぎず、生産年齢人口(15~64歳)が約47.1%、高齢人口(65歳以上)は約45.9%を占めます。高齢者が人口のほぼ半数に達しており、高齢化率約46%という非常に高い水準です。埼玉県内でも鳩山町の高齢化率は県下2番目の高さと指摘されており、全国平均(令和2年で28.8%)を大きく上回っています。反対に15歳未満の子どもの割合は一桁台に落ち込み、年少人口の絶対数も2020年時点で943人とピーク時(1985年の4,045人)の4分の1以下にまで減少しました。このように極端な少子高齢化により、老年人口指数(老年人口を年少人口で割った値)は2020年に661.0と1990年の14倍に達しています。つまり子ども1人に対し高齢者約6.6人という計算になり、地域社会の年齢バランスが大きく偏っています。

出生率と自然増減

鳩山町では出生数の減少が著しく、1990年(平成2年)には年間123人だった出生数が直近では年間40人前後にまで落ち込んでいます。合計特殊出生率も低迷しており、2019年には0.81と1を下回りました。直近ではやや持ち直し1.05程度と報じられていますが、全国平均(約1.43)を大きく下回り埼玉県内でも極めて低い水準です。一方で死亡数は年間約200人前後で推移しており、1995年以降ずっと死亡数が出生数を上回る自然減が続いています。例えば令和3年(2021年)の自然減は161人減、直近3年間平均では約198人減/年となっており、人口減少の主因はこの自然減少にあります。近年、若干の転入増となる時期もありますが、自然減を埋めるほどには至っていません。

若年層の流出

少子化の背景には出生数そのものの減少に加え、若年層の転出が続いていることもあります。町内には高校や大学といった進学先がなく、また雇用機会も限られるため、多くの若者が中学卒業後や高校卒業後に都市部へと移り住んでいます。大学生や勤労世代として町に戻ってくる人も一定数見られるものの、全体として定住人口の維持が難しい状況です。近年、高速道路の整備や公共交通の改善で都心へのアクセスは向上したものの、依然として大都市回帰の流れに歯止めがかかっていません。この結果、生産年齢人口1人あたりの扶養負担率は約98%に達し、働く世代一人で高齢者や子どもほぼ一人を支える計算になります。社会保障費の増大や地域医療・介護サービスの担い手不足が深刻化しており、このままでは地域経済の縮小やコミュニティの維持にも支障をきたす恐れがあります。

少子化への支援策

少子高齢化に歯止めをかけるため、鳩山町では子育て世代への支援策を強化しています。近年、「子育て日本一の町」を掲げて学校給食費の無償化を実施し、町立幼稚園・小中学校での給食費を全額公費負担としました。これにより保護者の経済的負担を軽減し、子育て世帯の定住を後押ししています。また放課後の学童保育(放課後児童クラブ)を拡充して定員を増やし、待機児童の解消を図りました。保育所(認可保育園)の定員も15人増員し、共働き世帯が安心して子育てできる受け皿を整備しています。さらに結婚・出産を希望する若者へのサポートや経済的支援、子育て世代向けの住宅支援策など総合的な施策を展開しています。例えば、移住希望の子育て世帯を対象に町内でのお試し暮らしを体験できる宿泊プログラムを用意し、実際に暮らすイメージを持ってもらう取り組みも行われています。これらの施策を通じ、多様な世代が住み続けたいと感じられるまちづくりを目指しています。

高齢者福祉の取組み

高齢化が進む中、町は高齢者への支援策にも力を入れています。介護保険料については令和6年度から月額4,300円に据え置き、県内でも最も低い水準を維持することで高齢者の経済的負担軽減を図りました。また地域の介護サービス基盤を強化するため、町内に訪問介護ステーションを2か所新設し、自宅で介護サービスが受けやすい環境を整備しました。高齢者の健康寿命を延ばす取り組みとして、公民館で介護予防教室や健康講座を定期開催し、運動機会や交流の場を提供しています。加えて、無料の健康診断クーポンを全住民に配布し、疾病の早期発見・治療を促進しています。高齢者世帯の増加に伴い、買い物や通院の足を確保することも重要課題となっており、デマンド型乗合タクシーの導入・拡充など移動支援にも注力しています。さらにICTを活用した遠隔医療・見守りシステムの導入など、地域包括ケア体制の強化にも取り組んでおり、医療・介護の担い手不足を技術とコミュニティの力で補う施策が検討されています。

教育環境の現状と課題

学校数と通学状況

鳩山町内の義務教育施設は、小学校3校(亀井小学校、今宿小学校、鳩山小学校)と中学校1校(鳩山中学校)です。児童生徒数は小学校3校合計で約405人、鳩山中学校は全校生徒196人ほどとなっています。少子化により1学年あたりのクラス数は減少傾向で、例えば亀井小学校では全校児童数63人(各学年十数人)と非常に小規模な学校です。町内に高校はなく、中学校卒業後の生徒は近隣市町の高校へ通学するのが一般的です。最寄りの鉄道駅が町内にないため、高校生は坂戸市や東松山市方面の高校へ路線バスや保護者の送迎等で通学しており、交通アクセスの課題も指摘されています。一方、町内には東京電機大学埼玉鳩山キャンパスや山村学園短期大学といった高等教育機関が立地しており、学生が学ぶ環境も存在します。これら大学・短大は地域の防災訓練に協力するなど、町との連携も図られています。東京電機大学のキャンパス周辺には学生向けアパートもあり、大学生の存在が町の昼間人口や地域活性化に一定の寄与をしています。

教育上の課題

子どもの減少に伴い、小中学校では複式学級の可能性や学校統廃合の検討など、教育環境の維持に向けた課題も浮上しています。実際、町立の鳩山小学校は2007年に開校しており、これは少子化対応で既存校を再編統合した結果とも言われます。全校生徒数が少ない学校ではクラブ活動の維持や交流機会の確保が問題となりやすく、町では学校間や地域との連携でこれを補う取組みを行っています。例えばコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を導入し、地域住民が学校運営や子どもの見守りに参画する仕組みを整えました。放課後学習支援や児童クラブの場面では、地域の高齢者がボランティアとして子どもたちの世話をするなど、地域ぐるみで子どもを育む体制づくりが進められています。

学習支援施設

鳩山町立図書館は地域の知的拠点として機能しており、約4万冊の蔵書を備えるほか、自習や調べものができる学習スペースを提供しています。夏休み期間中には図書館の会議室を自習室として開放し、静かな学習環境を整える工夫もされています。図書館はバリアフリー対応や乳幼児向けスペースも充実しており、世代を問わず利用しやすい施設です。また町の社会教育として、読書活動の推進計画に基づき幼稚園・保育園や学校での読み聞かせを奨励しています。実際に読み聞かせボランティアグループが活動しており、町立図書館や小学校(亀井小・今宿小)で定期的にお話会や読み聞かせイベントを開催しています。こうした取り組みは子どもの読書習慣づくりと学びの支援に寄与しており、生涯学習の一環として地域住民にも受け入れられています。

就業人口と産業構造

就業者の状況

鳩山町では、生産年齢人口(15~64歳)が1995年の12,611人をピークに減少に転じ、2020年には6,389人とピーク時の半数程度に縮小しました。総人口に占める割合も47.1%まで低下し、高齢人口(6,228人)とほぼ同数となっています。労働力人口の減少は地域経済の活力低下につながる懸念があり、町では働き手確保と雇用創出が大きな課題となっています。一方で町の昼間人口(居住者に通勤・通学者を加味した人口)は推計13,200人前後と夜間人口より多く、日中は周辺からの通学・通勤者も一定数いることが分かっています。これは東京電機大学や研究施設の職員・学生、近隣から通勤する労働者などが日中滞在しているためで、鳩山町が周辺地域の雇用や教育の場にもなっていることを示します。その反面、夜間人口すなわち定住人口の減少が地元商業に影響を与えており、昼夜間人口のバランス改善が課題とされています。

主要産業の構成

鳩山町の産業構造を見ると、医療・福祉分野が最大の規模を持ちます。経済センサスのデータによれば、町内の産業別付加価値額では「医療・福祉」が約29億円と最も高く、町の基幹産業の一つとなっています。また「生活関連サービス業・娯楽業」(理美容業や娯楽施設等を含む)の比重が大きく、当該分野の特化係数(全国平均比率に対する地域内比率の指数)は5.14と非常に高い値を示しています。これは鳩山町において生活サービス業・娯楽業の事業所や従業者が相対的に多いことを意味し、全国的に見て特徴的な産業と言えます。一方で製造業や卸売・小売業の占める割合は小さく、工業系の大企業工場や大規模商業施設は少ない状況です。町内の製造業事業所数はわずか15社、従業者数も194人程度で、製造品出荷額等も減少傾向にあります。工業よりも農業やサービス業が地域経済の柱となっているのが鳩山町の産業構造上の特徴です。

農業と地場産業

鳩山町は市街地周辺を除けば農地や森林が広がり、農業も重要な産業です。特に梨やイチゴといった果樹園芸が盛んで、近年は町が地元農産物のブランド化を推進しています。農家への支援策として直売所の整備や加工品の開発に対する補助を行い、農産品の付加価値向上と観光農業(グリーンツーリズム)の振興に取り組んでいます。また空き施設を活用した小規模企業誘致にも力を入れており、町外からIT企業のサテライトオフィスやテレワーク拠点を誘致する動きもあります。これは働く場を町内に生み出すことで若年層の定住を促し、税収増にもつなげようという試みです。さらに、町内には東部を中心に教育・研究機関が集中しています。前述の東京電機大学埼玉鳩山キャンパスのほか、JAXA地球観測センターや日立製作所中央研究所といった大規模施設が立地しており、研究者や技術者が集まる地域でもあります。これら機関は町内に高度人材を呼び込むとともに、学生や職員による地域活動(防災協力やボランティアなど)を通じてコミュニティに貢献しています。町としてもこうした知的資源を地域振興に活かすべく、大学との連携協定やインターンシップの受け入れなどに取り組んでいます。総じて鳩山町の産業は、農業・教育研究・サービス業がバランスよく存在しつつ、従来型の工業が小規模という特徴があると言えます。

通勤・就業の傾向

鳩山町は東京通勤圏の一角にあり、多くの住民が町外へ通勤するベッドタウンの性格も持ちます。鉄道駅がないため、車通勤や東松山・坂戸方面へのバス利用が一般的ですが、高坂駅(東松山市)や坂戸駅から都心方面へ通勤する人も少なくありません。高速道路網の発達で所要時間は改善しましたが、依然として東京など大都市への依存度が高い状況です。町内就業者の受け皿となる産業が限られることから、昼間は町外に働きに出て夜間に戻る住民が多く、夜間人口減少が地元経済に影響を与えています。このため町ではテレワーク推進などにより、町内で働ける環境整備にも着手しています。例えば空き家を改修してコワーキングスペース付き住宅として利活用するプロジェクトや、企業誘致による町内雇用創出など、通勤に頼らない暮らし方を実現する方策が模索されています。

社会福祉・医療体制の現状

子育て支援

少子化への対策として前述のように子育て支援策が充実されつつあります。経済的支援では全児童生徒の給食費無償化、医療費助成(中学生までの医療費無料化など)、出産・子育て応援交付金の支給等を実施しています。保育環境では町立鳩山幼稚園(3歳児~5歳児定員)に加え、私立保育園や認定こども園も整備され、待機児童ゼロを目指した定員拡大が図られました。令和5年度には保育定員15名増を達成し、共働き家庭がスムーズに職場復帰できるよう支援しています。また子育て世代包括支援センターによる妊娠期から子育て期にわたる相談支援、産後ケア事業や乳幼児健診・予防接種の充実など、切れ目のないサポート体制を敷いています。子育て家庭の交流拠点としては、町内に子育て支援センターが設置され、親子の遊び場提供や育児相談、地域のボランティアによる見守りなどが行われています。これらの施策は子育てしやすい町というイメージづくりにも寄与し、実際に子育て世代の移住者もわずかながら増えつつあります。

高齢者福祉

超高齢社会に対応するため、鳩山町では地域包括ケアシステムの構築を推進しています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体となった仕組みづくりが急務とされています。町の地域包括支援センターが中心となり、ケアマネージャーや社会福祉士が高齢者やその家族の相談支援に当たっています。介護サービスでは訪問介護やデイサービス、小規模多機能型居宅介護など町内事業所のネットワークが整備され、必要に応じて地域のボランティアや民生委員とも連携しています。また、一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯の見守り強化のために、見守り支援ネットワークを構築し、民生委員・自治会・郵便局・新聞配達など多様な担い手が異変を感じた際に情報共有できる体制を取っています。高齢者への支援策としては他にも、75歳以上を対象に福祉タクシー利用券を交付し通院や買い物の移動支援を行う、緊急通報装置の貸与や火災警報器設置の助成を行う、といった安全安心のための施策も用意されています。町の調査では地域で高齢者や子ども、障がい者を支え合う必要があると考える住民が約4割に上り、地域ぐるみで福祉を推進する意識が比較的高いことが伺えます。

障がい者福祉

鳩山町は障がいのある人への支援にも努めています。障がい者手帳保持者への福祉サービスとして、重度心身障害者医療費助成、障害者タクシー料金助成、補装具の給付や住宅改修費助成などを実施しています。生活介護事業所や就労継続支援B型事業所が町内外にあり、利用者への送迎も含めた支援が行われています。また、知的障がい者の地域生活を支えるグループホームの受け入れも進められています。町社会福祉協議会では障がい者も含めたボランティア活動を推進し、例えば車椅子利用者の外出支援や手話サークルの運営など住民主体の支え合い活動が見られます。町ぐるみでバリアフリー意識を高めるために、公共施設の段差解消や音声案内設備の整備、点字ブロックの設置などハード面の改善も進められてきました。さらに、発達障がいのある児童生徒への特別支援教育体制として、町立小中学校に特別支援学級を設置し、教育委員会の巡回相談員やスクールカウンセラーが児童のサポートに当たっています。

医療体制

鳩山町内には大規模な病院は存在せず、診療所・クリニックが数軒あるのみです。内科や歯科、小児科といった一次医療は町内で対応できますが、入院や専門治療が必要な場合は近隣の埼玉医科大学病院(毛呂山町)や埼玉医科大学総合医療センター(川越市)などへの受診が一般的です。救急医療体制も比企広域圏で連携しており、鳩山町からの緊急搬送患者は近隣市町の病院に受け入れられる体制です。こうした中、町では医療へのアクセス向上策として公共交通の整備を進めています。具体的にはデマンド型乗合タクシー(予約制の乗合タクシー)のルートに埼玉医科大病院への直行便を組み込み、平日に加え土曜日にも運行するよう拡充しました。この結果、高齢者や車を運転できない住民の通院利便性が向上し、利用者数は前年比30%増加するなど好評を博しています。将来的には隣接自治体とも連携して夜間のバス路線を試験運行する計画もあり、夜間の帰宅や通院にも対応できる公共交通網づくりが検討されています。

地域コミュニティと防災・防犯への取り組み

住民自治と地域活動

鳩山町では古くから自治会(区会)を中心に住民自治活動が盛んです。各地域の自治会が夏祭りや運動会、防災訓練、環境美化活動(清掃活動)などを主催し、地域住民の交流や連帯感の醸成に寄与しています。例えば地域の公園清掃や通学路の見守り、防犯パトロールは自治会やボランティア団体により継続的に実施されています。町内にはボランティアセンター(社協内)が設置されており、ここに登録されたボランティアグループが多数活動しています。前述の読み聞かせボランティアのほか、高齢者宅への訪問・話し相手、障がい者の外出補助、地域イベントの運営補助、災害時の支援など、その分野は多岐にわたります。また消防団などの自主防災組織も各地区に編成されており、消火訓練や救助訓練のほか、風水害時の見回りや避難誘導で重要な役割を果たしています。住民アンケートでも「ひとり暮らし高齢者の見守り」「子どもへの虐待防止」「孤立死防止」といった地域福祉課題に対し「地域の人たちの支え合い・助け合いが必要」と答えた人が8割以上にのぼり、互助の意識は比較的高いといえます。町はこうした住民の自主的活動を支えるため、講習会の開催や活動資金の一部補助なども行い、地域力の維持・強化を図っています。

防災意識と取り組み

首都直下地震など大規模災害への備えも、地域社会の重要な関心事です。鳩山町では毎年総合防災訓練を実施しており、第12回鳩山町防災訓練では消防・警察・自主防災組織などのほか、災害ボランティアセンター設置訓練や救援物資配送訓練など多彩なプログラムが行われました。町民も多数参加しており、2024年11月に実施されたシェイクアウト(一斉防災行動訓練)には1,851名が参加登録しています。これは町人口の約15%に相当し、住民の防災意識が高いことを示しています。町内の東京電機大学や短期大学も防災連携協定を結び、学生が訓練に参加したり避難所運営を支援したりといった協力体制が取られています。ハザードマップの配布や防災無線による情報伝達訓練、さらには各家庭での備蓄推進キャンペーンなどソフト面の啓発活動も展開されています。近年は気候変動に伴う豪雨災害への対策も重視され、防災行政無線や緊急速報メールでの早期避難呼びかけ、避難所の福祉避難スペース確保などが進められています。住民の中には防災士の資格を取得して自主的に地域防災力向上に取り組む方も増えており、行政と住民が一体となった防災に強い地域社会の構築が図られています。

治安と防犯対策

鳩山町は犯罪発生率が低く、埼玉県内でも有数の治安の良い地域です。人口あたりの刑法犯認知件数(犯罪率)は県内全63市町村中で上位に安全な水準にあり、288人に1件程度とされています。年間の刑法犯認知件数も50件前後(2022年は45件、2023年は54件)に過ぎず、これは全国的に見ても低い部類です。治安が良好な背景には、地域住民による防犯パトロール隊の活動が挙げられます。自治会単位やPTA、有志団体が夜間や通学時間帯に見回りを行い、不審者の早期発見や抑止に努めています。また交番(鳩山駐在所)と地域が連携した「わがまち防犯隊」と呼ばれる取り組みもあり、警察OBやボランティアが定期的に巡回しています。町も防犯対策を積極的に支援しており、防犯灯のLED化や増設による夜間の照度向上、防犯カメラの設置補助などを行っています。さらに、空き巣被害等を防ぐため住宅への防犯対策工事に補助金を支給する制度も設けられています。具体的には、窓ガラスの防犯フィルム貼付や補助錠の設置などを行う際、一定額を町が補助するものです。これにより個々の家庭の防犯力を高め、犯罪の起きにくい環境づくりを推進しています。住民の防犯意識も高く、見知らぬ人への声かけ運動や子どもの見守り活動など草の根の安全対策が根付いています。その成果もあって、鳩山町は埼玉県内で刑法犯遭遇率が3番目に低い安全な地域との評価を受けています。全国一安全安心な町を目指す声も住民から上がっており、今後も官民協働で防犯体制を維持強化していく方針です。

行政施策と今後の展望

人口減少への総合対策

鳩山町では深刻な人口減少と少子高齢化に対応するため、「鳩山町まち・ひと・しごと創生推進計画」を策定し、包括的な地域再生に取り組んでいます。その中で掲げられた4つの基本目標は以下のとおりです。

基本目標1

雇用を生み出す基礎的インフラ等の整備 – 企業誘致や起業支援、ICTインフラ整備、農商工連携の促進などにより新たな雇用機会を創出し、働く場を町内に増やす。併せて交通網や生活インフラを整備し、定住環境の基盤を強化する。

基本目標2

来訪者の拡大と多様な就労環境の創出 – 観光資源の磨き上げや交流人口の拡大によって町外からの来訪者を増やし、地域経済を活性化する。テレワークや二地域居住(デュアルライフ)など多様な働き方を支援し、都市住民が関わりやすい就労環境を用意する。

基本目標3

結婚・出産・子育ての包括的支援 – 若者の結婚から出産・子育てまで切れ目なく支援し、安心して子どもを産み育てられる日本一の環境を目指す。経済支援や住居支援、保育・教育の充実、ワークライフバランス推進など総合的な少子化対策を展開する。

基本目標4

住民と町の協働による地域活性化 – 行政だけでなく住民や地域団体、企業、大学など多様な主体が協働してまちづくりに取り組む体制を整える。地域コミュニティの維持強化や、ボランティア活動の促進、防災・福祉のネットワークづくりなど地域共生社会の実現を図る。

これらの基本目標に沿って、具体的な事業や制度が次々と打ち出されています。例えば移住定住促進では、町外からの転入者に対し住宅取得や改修費の一部を補助する移住促進補助金を創設しました。特に子育て世代や若年夫婦に手厚い支援を行い、空き家バンク制度を活用したマイホーム取得支援や家賃補助なども実施しています。また、テレワーク対応住宅の供給として、民間賃貸物件に通信環境整備やコワーキングスペース導入を促す補助を行い、都市部からのテレワーカー誘致を図っています。観光面では町のシンボルである鳩のイメージや豊かな自然を活かし、ハイキングコース整備や農業体験イベントの開催など交流人口を増やす取り組みも進行中です。こうした取り組みの結果、近年では地域おこし協力隊の定着や都市との二地域居住(デュアルライフ)希望者の増加といった成果も現れ始めています。実際に地域おこし協力隊員が起業したり、そのまま移住定住するケースも出ており、町に新たな担い手が加わりつつあります。

行政の若返りとDX推進

2024年には当時28歳の小川知也町長が就任し、全国最年少クラスの首長として注目されました。若い感性を活かし、町政にデジタルトランスフォーメーション(DX)を取り入れる改革も進められています。具体的にはオンライン申請窓口の整備や、行政サービスの一部電子化、公式SNS等による情報発信強化など住民サービスの向上に努めています。また財政面ではふるさと納税の返礼品拡充や企業版ふるさと納税の積極活用により歳入増を図り、財政調整基金の残高回復に取り組んでいます。地元農産物を使った返礼品開発や企業寄付の呼び込みにより、ふるさと納税寄付額は8000万円台から1億円近くへと増加しました。こうした財源確保策により生み出された財源は、上述の子育て支援や公共交通の拡充、高齢者支援策などに充当され、町民生活の質向上につなげられています。

持続可能な地域社会へ

人口構造の変化に直面する中、鳩山町では多世代共生による持続可能なまちを将来ビジョンに掲げています。町の総合計画や創生計画には、若者から高齢者まで多様な世代がいきいきと暮らせる環境づくりが盛り込まれています。実際の取り組みとして、空き教室や廃校舎を活用した多世代交流拠点づくりや、シニア世代の地域デビュー(地域活動参加)を促す講座の開催などが挙げられます。高齢者と子育て世帯が交流する場を増やすことで、お互いを支え合い助け合う関係を築き、結果的に暮らしやすい環境になることを目指しています。また、地域資源である自然環境や歴史遺産にも光を当てたまちづくりが志向されています。里山保全活動や古民家の保存活用、地場産品を活かした町おこしイベントなど、住民主体のプロジェクトが各地で展開されています。町民一人ひとりが暮らしに幸せを感じるまち(HAPPY TOWN はとやま)の実現に向け参画し、小さな成功体験を積み重ねることで地域全体の活力向上に繋げていく考えです。

展望

鳩山町の人口減少は依然として厳しい状況にありますが、高齢化率の高さと出生率の低さという課題を正面から捉え、行政と住民が協働して持続可能なコミュニティを模索し始めています。多彩な政策により一定の新規転入や定住の動きも見られ、町にはまだ潜在的な魅力と可能性が残されています。今後はこれまで以上に産業振興と若年層定着策を連携させ、地元に仕事と暮らしの両方の場を創出していくことが重要になるでしょう。同時に、高齢者を地域で支え合う仕組みを強化しながら、子どもを安心して産み育てられる環境を整えることで、世代循環がうまく回る人口構造の実現を目指します。鳩山町は戦後の急激な人口増加期を経て約30年にわたる減少局面に入っていますが、この転換期をチャンスと捉え、誰もが安心して暮らし続けたい町を次世代に引き継ぐためのチャレンジが続いています。行政施策と地域力を結集し、鳩山町ならではの幸福度の高いコンパクトな地域社会モデルを築いていくことが期待されます。