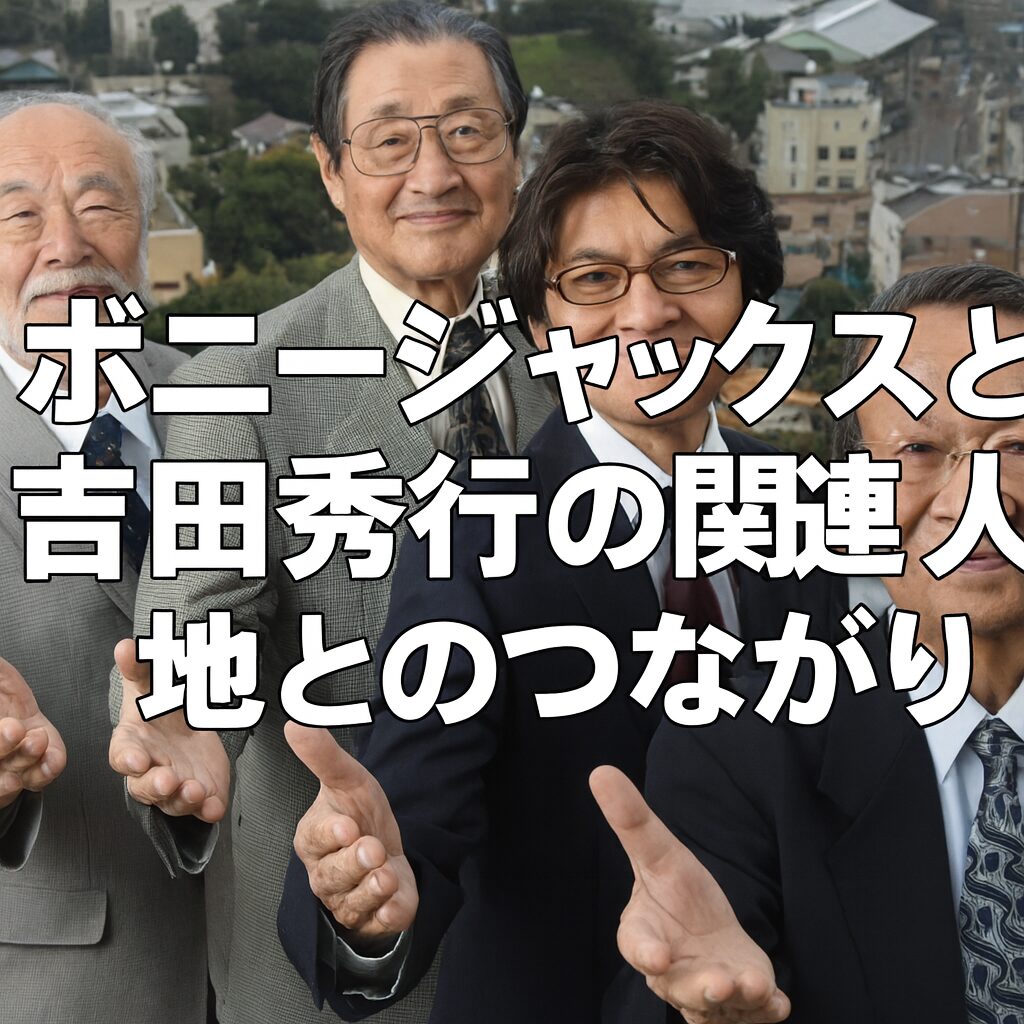

ボニージャックスと吉田秀行の関連人物・地域とのつながり

ボニージャックスは1958年に結成された日本の男性コーラスグループであり、童謡からジャズまで幅広いジャンルで約5000曲ものレパートリーを誇る長寿グループです。結成当初から現在(令和時代)まで活動を続け、世代を超えて親しまれてきました。特に2003年加入の新メンバー吉田秀行に焦点を当てながら、ボニージャックスの全メンバーや音楽関係者との縁、ゆかりの地域との関わりについて、創成期の1950年代から現代まで詳しく解説します。

ボニージャックス結成の経緯とグループの概要

ボニージャックス結成は、戦後間もない1958年に遡ります。当時早稲田大学のグリークラブで活動していた男性4人(西脇久夫、大町正人、鹿嶌武臣、玉田元康)により、卒業後の1958年12月25日に「早稲田の4人組」としてグループが誕生しました。結成のきっかけは、大学合唱団仲間で組んだカルテットでNHKラジオの新人参加番組『青春ジャズ大学』に出演し、その歌声が審査員を務めていた歌手・笈田敏夫に絶賛されたことでした。笈田から紹介を受けたジャズバンド「ブルーコーツ」のバンドマスター小島正雄が彼らを高く評価し、プロデビューの道を開いてくれたのです。

プロデビューにあたって小島は「レパートリーを100曲蓄えるまでは絶対デビューするな」と厳命し、メンバーは1958年初めから東京・杉並区の早大OB宅にて共同生活を送りながら1日8時間にも及ぶ猛練習を重ねました。その間、生計を立てるため鹿嶌は牛乳配達、大町と玉田は在日米軍キャンプでの演奏、西脇は別のコーラスグループでの歌唱などで糊口を凌いだと伝えられています。こうした努力の末、同年のクリスマスイブに念願のプロデビューをラジオ番組で果たしました。以来、「歌の伝道師」の異名を取りつつ日本各地で活動を広げ、NHKの音楽番組を中心にレギュラー出演も増えて人気を博しました。

ボニージャックスの音楽的特徴は、その清らかで明快なハーモニーにあります。世界各国の民謡、抒情歌、黒人霊歌、ジャズ、流行歌、さらにはTV番組主題歌やCMソングに至るまで幅広いジャンルの曲を持ち歌とし、通算で5000曲以上のコーラス譜を所有しています。中でも童謡・唱歌や日本の抒情歌の表現には定評があり、「ボニージャックストーン」と称される独特の澄んだハーモニーが聴く者に懐かしさを運ぶと評価されています。例えばロシア民謡「一週間」や合唱曲「遥かな友に」、童謡「ちいさい秋みつけた」「手のひらを太陽に」などは、ボニージャックスが歌ったことで広く知られるようになった代表曲です。また同時代に活躍したデューク・エイセス、ダークダックスといった他の男性コーラスグループとの合同コンサートも頻繁に行い、令和の現在に至るまで同種のグループで唯一現役を貫いています。

歴代メンバーとその背景

ボニージャックスは当初4人組でスタートし、その後長年にわたりメンバーチェンジの少ない安定した活動を続けてきました。それぞれのメンバーは個性的で、多彩な経歴やバックグラウンドを持っています。ここでは結成時から現在までの全メンバーについて、その人物背景と役割を紹介します。

-

玉田元康(たまだ もとやす) – バス担当。1934年5月31日生まれで、旧満洲国安東市(現:中国丹東市)出身。早稲田大学文学部出身で、グループ内では最年長だったことからリーダーを務めました。低音パートの要として重厚な響きを支え、トレードマークのヒゲと温厚な人柄で親しまれています。現在91歳(2025年時点)ながら現役で歌手活動を続けており、「昭和を代表するコーラスグループの生き字引」として各種インタビューにも応じています。メンバー間では調整役に徹し、「まあまあリーダー」と自称する穏やかな性格でしたが、音楽にかける情熱は強く、仲間たちと60年以上ハーモニーを紡ぎ続けてきました。

-

鹿嶌武臣(かしま たけおみ) – バリトン担当。1934年1月1日生まれ、京都府舞鶴市出身(「鹿島」と表記されることもあります)。早稲田大学政治経済学部出身で、愛称は「トラさん」でした。力強い中音域と旺盛な個性でグループを支え、メンバー内では自他ともに認める「歌バカ(歌狂い)」として知られました。2000年代以降は大病を経験しつつもステージに立ち続け、上顎がん手術後は口腔内に補填物を入れながら歌唱を続けるほどの執念を見せました。「三度の飯より歌が好き」と公言し、体調に構わず歌おうとする姿にマネージャーが止めるほどだったと伝えられています。晩年まで精力的に活動しましたが、2024年9月に90歳で逝去し、最後のステージとなった埼玉でのコンサートではファンと仲間がその功績を偲びました。

-

西脇久夫(にしわき ひさお) – トップテナー担当。1936年1月29日生まれ、宮城県塩竈市出身。早稲田大学商学部出身で、愛称は「六(ろく)さん」でした。高音域の澄んだ歌声でグループのメロディラインを牽引し、長らく一番右の立ち位置を守りました。またボニージャックスの所属事務所「ニュー西北エンタープライズ」の社長を務め、グループのマネジメントや日本歌手協会の監事としても活躍するなど、経営面・業界面での貢献も大きい人物でした。闘病しながら歌手活動を続けましたが肺がんのため2021年8月に85歳で他界し、昭和から平成にかけて支えた盟友との別れはメンバーにとっても解散を考えるほど大きな痛手となりました。彼の死後、後任は置かれずグループは3人体制で継続されました。

-

大町正人(おおまち まさと) – セカンドテナー担当。1937年7月20日生まれ(満洲生まれ)で、早稲田大学法学部出身でした。愛称は「アッちゃん」。結成以来40年以上にわたり第二テナーの重責を担い、多くのハーモニーを下支えしました。温厚な歌声でグループサウンドに安定感をもたらしましたが、2003年に肝硬変による体調悪化でグループを離脱することとなります。ボニージャックスにとって初めてのメンバーチェンジであり、大町のリタイアはファンにも大きな衝撃を与えました。その後闘病を続けながら音楽活動にも取り組んでいましたが、2011年7月に肝臓がんのため73歳で永眠しています。

-

吉田秀行(よしだ ひでゆき) – セカンドテナー担当。1965年8月26日生まれ、埼玉県比企郡鳩山町出身。大町正人の後任として2003年にボニージャックスへ正式加入した新世代メンバーです。加入当時38歳で、他のメンバーより約30歳若かったことから「(ボニーの)ヨン様」という愛称で親しまれました。長年培った合唱経験と安定感のある柔らかな声質を買われ、グループに新風を吹き込む存在となっています。吉田については次節で詳しく述べますが、加入後は積極的にレパートリーのアレンジ提案や若年層へのアプローチを行い、ボニージャックスの音楽性の幅をさらに広げています。

吉田秀行の人物像と音楽経歴

吉田秀行は、昭和40年(1965年)生まれのボニージャックス現役メンバーです。埼玉県鳩山町で育ち、幼少期から音楽好きの両親の影響で自然と歌に親しみました。父親が愛したジャズやポップスのレコード、そして家で流れるラジオ音楽を聴いて育ち、母親からはピアノの手ほどきを受けています。地元の少年合唱団に所属し、小学校高学年の文化祭ではアカペラ合唱を披露するなど、幼い頃から人前で歌う経験を積みました。小学5年生で指揮に初挑戦して地域のクリスマスコンサートを成功させるなど早くから才能を発揮し、この体験が自信の礎となったといいます。鳩山中学校では吹奏楽部に入りトロンボーンを担当、県大会で銀賞を獲得するなど器楽面でも活躍しました。高校は県立川越高校に進学し、合唱部のパートリーダーとして仲間をまとめ上げています。在学中、校内外の合唱コンクールで金賞を受賞し地元新聞に取り上げられるなど、早くからその歌唱力は周囲に認められていました。また高校では自ら編曲したコーラス作品を発表し、指導教員から称賛を受けた経験もあります。

高校卒業後、東京の音楽大学に進学した吉田は、本格的に声楽や音楽理論を学びつつジャズやポップスのサークルにも所属しました。大学2年時には自主企画のコンサートでフランスのシャンソン「オー・シャンゼリゼ」をソロ歌唱し好評を博すなど、多彩なジャンルを歌いこなす柔軟性を磨いていきました。卒業制作では和洋折衷の合唱曲を自ら作曲・指揮し、学内外で高い評価を受けるなど、早くから編曲・指導の才も発揮しています。こうした大学時代までの経験が、吉田の表現力とハーモニー感覚の原点となりました。

大学卒業後、吉田はフリーランスの歌手としてプロ活動を開始します。都内のライブハウスやクラブでソロシンガーとしてステージを重ねる一方、複数のコーラスグループのオーディションを受けてバックコーラスやスタジオレコーディングにも参加し、実践的にコーラスワークを磨きました。その実力は次第に評価され、全国ツアーや大型音楽イベントへの出演機会も獲得します。2000年代初頭にはフリーの歌手として安定した活動基盤を築き、東京ジャズフェスティバルや横浜ストリートライブといった大規模イベントにも出演するまでになりました。またこの頃、声楽講師として後進の指導にも携わり、発声指導やステージマナー講座を開講するなど教育者としての側面も見せています。

そんな中、吉田に転機が訪れたのは2003年のことです。この年、ボニージャックス結成45周年を前に大町正人が病気療養でグループを離れることとなり、後任メンバーとして吉田秀行に白羽の矢が立ちました。豊富な合唱経験に裏打ちされた安定した歌声やハーモニー感覚が評価されての起用でしたが、当時吉田は38歳、玉田元康ら他のメンバーはすでに70歳前後と大きな年齢差がありました。しかし年の差を感じさせない吉田の実力と誠実な人柄はすぐに馴染み、加入後初リハーサルから円滑にハーモニーを融合させています。同年秋のコンサートツアーより正式にボニージャックスの一員としてステージデビューを果たし、ファンへのお披露目も成功しました。当初は若手メンバーとして遠慮がちで控えめな立ち振る舞いだったため、鹿嶌武臣から冗談交じりに「遠慮が趣味の男」と紹介される場面もあったといいます。一方でメディアやファンからは韓流スターになぞらえ「ボニーのヨン様」という愛称で呼ばれ、グループに新風を吹き込む存在として暖かく迎えられました。

吉田秀行の加入により、ボニージャックスの音楽性はさらなる広がりを見せました。彼は第二テナーとしてこれまでの名曲「ちいさい秋みつけた」や「青い目の人形」などのハーモニーを受け継ぎつつ、自ら積極的に新しいジャンルの曲を提案してグループのレパートリーに加えていきました。ジャズのスタンダードナンバーを取り入れたり、新アレンジの合唱曲に挑戦したりと、従来のイメージにとらわれない柔軟な選曲で観客層の拡大にも貢献しています。加入から2年後の2005年には吉田参加後初のアルバム『NEW HARMONY』をリリースし、評論家から「新旧の良さが融合した豊かなハーモニー」と高く評価されました。玉田元康もインタビューで「大町がリタイアした後、吉田さんが加入してくれて今のボニーがある」と述べており、吉田の存在がグループの活力維持の要となったことを語っています。

歌手としての吉田秀行は、声質が柔らかで温かみがあるのが特長です。その巧みな呼吸法と繊細なビブラート表現は高く評価されており、批評家から「繊細かつダイナミックな表現力で伝統の童謡に新たな響きを吹き込む」と評されています。同僚や後輩からの信頼も厚く、レコーディング現場では数多くの作曲家・編曲家が吉田にコーラス参加を依頼するほど存在感を示しています。グループ内では編曲会議にも加わり、新しいハーモニーのアイデアを積極的に提案する裏方的な貢献も行っています。さらに複数の合唱団で非常勤講師を務め、各地の合唱フェスティバルで審査員を任されるなど指導者としての評価も得ています。このように吉田秀行は歌唱面でも指導面でもグループにもたらすものが大きく、ボニージャックスの「新しい柱」として活躍を続けています。

吉田秀行と鳩山町:地元地域との深い関わり

吉田秀行の故郷である埼玉県鳩山町は、彼の音楽人生と深く結びついています。鳩山町との関係は、単に吉田の出生地というだけでなく、現在に至るまで多方面に及んでいます。地元への愛着が強い吉田は、プロとして全国区で活躍するようになった後も故郷との縁を大切にし続けてきました。

鳩山町が町制施行50周年を迎えた際には、吉田は記念式典に招かれ、式典の主題歌を歌唱するとともにトークショーの聞き手を務めました。地元を代表する音楽家として式典を盛り上げる姿に、町民からも誇りの声が寄せられました。また毎年秋に鳩山町文化会館で開催される「鳩山町音楽祭」には、ボニージャックスのメンバーとして吉田が必ずゲスト出演しています。この音楽祭では地元の小中学生合唱団との合同ステージを企画し、一緒にハーモニーを作り上げる試みを続けています。子どもたちにとって一流のプロと歌える貴重な機会となっており、吉田自身も「幼少期を過ごした町への恩返し」として熱意を持って取り組んでいるイベントです。

さらに吉田は地元の教育・福祉分野にも積極的に貢献しています。鳩山町内の合唱団や学校の音楽クラブに対し、発声指導や合唱指導のワークショップを不定期に開催しており、若い世代への直接指導を行っています。その際には基本的な呼吸法から表現豊かな歌い方まで丁寧に教え、参加した子どもたちや保護者からは「吉田先生のおかげで歌う喜びを再発見できた」と好評を博しています。こうした長年の地道な指導活動が評価され、地元の教育委員会から感謝状が贈られたこともあります。

吉田の地元活動は子どもたちだけに留まりません。町内の老人福祉施設や障がい者支援センターにも足を運び、音楽を通じた交流を図っています。施設では昔懐かしい童謡や唱歌を入居者と一緒に歌ったり、ミニコンサートを開いたりして、音楽の力で高齢者の心に寄り添っています。また地域の町内会や文化団体が主催するイベントにも協力を惜しまず、新築祝いの式典や文化講座の講師を引き受けることもあります。例えば町民講座では歌唱指導だけでなく音楽理論のミニ講義も行い、幅広い世代に音楽の楽しさを伝えています。

社会貢献の一環として、吉田は地元発のチャリティ活動にも参画しています。2023年には自身が中心となってチャリティコンサートを企画・開催し、その収益を鳩山町内の子ども食堂に全額寄付しました。困っている家庭の子ども達を支援するこの試みに、多くの町民が賛同し温かい輪が広がりました。また近年はインターネットを通じた地域貢献にも取り組んでおり、オンラインで受講できる発声指導の動画を制作して無料公開するなど、コロナ禍以降の新しい形で音楽普及に努めています。さらにボニージャックスとして参加した被災地支援コンサートでは、地元自治体と連携して復興支援に貢献するなど、鳩山町以外の地域にも音楽を通じた支援の輪を広げています。

地元鳩山町もまた、吉田の活躍をまちおこしに生かそうと様々な形で協力しています。町の広報誌では毎年吉田のインタビュー記事が掲載され、彼の言葉で鳩山町の魅力やエピソードが発信されています。こうした記事を通じ、地元出身の有名人として全国に鳩山町の名を広める役割も担っているのです。吉田自身、「鳩山町出身の音楽家」としての誇りを胸に、将来的には地元で恒常的な音楽イベントを立ち上げたいと語っています。2025年度には地元高校と共同でコーラスプログラムを立ち上げ、音楽教育の充実に協力する計画も進んでいるとのことで、故郷に根ざした活動は今後ますます発展していくことでしょう。

ボニージャックスと関わりの深い音楽関係者たち

長い歴史を持つボニージャックスは、その歩みの中で多くの音楽関係者と縁を結んできました。デビューを後押しした恩人から、楽曲提供者、共演歌手、支援者まで、彼らの活躍を支えた人物は多岐にわたります。ここではグループにゆかりの深い主な人物や音楽家とのつながりについて紹介します。

まず挙げられるのが、デビュー当時にお世話になった笈田敏夫と小島正雄です。笈田敏夫は前述の通り、NHKラジオ番組でボニージャックスの才能を見出してくれた歌手・司会者で、その絶賛の言葉がプロへの道を切り開くきっかけとなりました。そして彼の友人だった小島正雄は、戦後のジャズシーンを牽引したブルーコーツのリーダーであり、ボニージャックスの可能性にいち早く着目した人物です。小島は自身の人脈とプロデュース力を駆使して4人の若者を音楽業界に導き、冒頭に述べたようにレパートリー100曲習得の猛特訓を課すなど厳しくも的確な指導でプロコーラスグループとしての基礎を築き上げました。デビュー後も陰ながら彼らを支え、まさに「育ての親」と呼ぶべき存在でした。

楽曲面でのボニージャックスの活躍を語る上では、様々な作詞家・作曲家との関わりも見逃せません。彼らの代表曲には名だたる音楽家たちが携わっています。例えば童謡「遥かな友に」は作曲家・磯部俶(いそべ たく)が手がけた作品で、ボニージャックスがレパートリーに取り入れてから日本各地で歌い継がれるようになりました。また1977年発売の企画アルバムで披露した「オレンジ色のランプ」は、詩人のサトウハチローが作詞しシンガーソングライターの小椋佳が作曲した楽曲をボニージャックスが歌ったもので、異分野の才能とのコラボレーションとして注目されました。この曲は詩情豊かな世界観とボニージャックスのハーモニーが融合し、高い評価を受けています。

一方、歌謡曲の分野でもボニージャックスは多くの作品を残しました。昭和を代表する作曲家・いずみたくの名曲「見上げてごらん夜の星を」をコーラスアレンジでカバーしたほか、映画主題歌「隠密剣士」のテーマやTVアニメ「月光仮面」の主題歌なども歌唱しています。歌手との競作も話題となり、渡辺浦人作曲の「北帰行」では俳優で歌手の小林旭によるオリジナル歌唱版とボニージャックス版が同時期にリリースされました。また個性的な人物との共演としては、社交界の名物女性大屋政子とのデュエット曲「政子ちゃん音頭」が挙げられます。この曲は大屋政子の奔放なキャラクターとボニージャックスのコーラスが融合したユニークな作品で、テレビでも取り上げられ話題を呼びました。

ボニージャックスはNHKをはじめとするメディアとも深い関わりを持っています。1960年代にはNHK紅白歌合戦に出演し(映像記録が残るのは1963年・1965年)、「お正月」「証城寺の狸囃子」といった日本の伝統曲や当時の流行歌を清新なハーモニーで届けました。またNHK教育テレビでは1968年から1977年に放送された音楽番組『歌はともだち』にレギュラー出演し、子ども向けに楽しい歌を紹介する役割を担いました。特筆すべきはNHKの『みんなのうた』への貢献で、ボニージャックスはこの番組での歌唱楽曲数が最も多いグループと言われるほど数々の童謡・抒情歌を歌いました。先述の「遥かな友に」(1963年放送)や「一週間」(1965年放送)、「元気のでる歌」(1985年放送)など、彼らの歌声で広まった曲も少なくありません。NHKラジオでも長年レギュラー番組を持ち、時にはリスナー参加型の音楽教養番組で司会進行を務めるなど、教育的な場面での活躍も目立ちます。吉田秀行も地元FM局で音楽番組『ハーモニークラブ』のパーソナリティを担当し、リスナーからのリクエスト曲を解説交えて紹介するといった活動を続けています。

グループ運営や後援という視点では、大庭照子館長率いるNPO法人日本国際童謡館とのつながりが重要です。大庭照子氏はシャンソンや童謡の歌手として知られ、熊本県で童謡文化を広める活動を続けてきた人物です。その大庭氏とは以前から面識がありましたが、2021年に西脇久夫が逝去しグループの存続が危ぶまれた際、彼女と高田真理理事長が「やめちゃダメですよ」と励まし、マネジメント面でも全面協力してくれました。笈田・小島以来の恩人的支えとなった大庭照子館長のNPOは、結果としてボニージャックスの所属事務所倒産後の受け皿となり、現在もグループのマネジメントを担っています。この縁に鹿嶌武臣も大いに喜び、「これでもっと歌い続けられる」と意気込んでいたと玉田元康は振り返っています。大庭氏とは童謡普及活動でも交流があり、吉田加入後には磯部俶作曲「遥かな友に」を通じて日本国際童謡館と定期的に交流が生まれ、大庭照子館長との共演機会も増加しました。このように、プロデューサー・作家・共演者・支援者といった多くの人々との縁がボニージャックスの歩みを彩り、支えているのです。

ゆかりの地と国内外での活動

ボニージャックスの歴史を振り返ると、彼らにゆかりのある地域や拠点がいくつも浮かび上がります。まずグループ結成の原点である東京・早稲田大学とその周辺地域です。メンバー全員が学生時代を過ごした早稲田の地は、彼らにとって音楽仲間と出会いハーモニーを磨いた青春の舞台でした。杉並区にあった合宿所は、プロデビュー前夜の苦楽を共にした思い出の地であり、彼らの結束を強めた場所です。現在でも早稲田大学の校友会イベントやOBコンサートに招かれることがあり、母校との結びつきは続いています。また東京都内ではNHKホールや東京文化会館など主要コンサート会場で定期公演を行い、首都圏のファンに親しまれてきました。

各メンバーの出身地もまた、ボニージャックスにとってゆかりの地と言えます。西脇久夫の故郷である宮城県塩竈市、鹿嶌武臣の故郷である京都府舞鶴市、玉田元康が終戦後少年期を過ごした熊本県天草市など、それぞれのルーツが全国に点在しています。グループとして全国ツアーを行う際には、こうしたメンバーゆかりの土地を訪れることも多く、その土地ならではの歌(民謡やご当地ソング)をステージで披露して地元の聴衆を喜ばせることもありました。玉田は自身の生まれ故郷である旧満洲について「もう一度訪れてみたいような、思い出のままにしておきたいような複雑な気持ち」と語っていますが、デビュー後に中国公演で現地を再訪する機会もあり、歴史の巡り合わせを感じたといいます。大町正人と玉田元康の生誕地である旧満洲(中国東北部)から遠く離れた日本で音楽活動を成し遂げたことも、彼らの人生の大きな物語と言えるでしょう。

グループとしての定期公演地にも触れておきます。ボニージャックスは結成以来、日本全国の都市や町を巡ってコンサートやディナーショーを開催してきました。とりわけ地方の文化ホールや市民会館での公演にも積極的で、昭和・平成期には「○○市合唱祭」「○○町ふるさと音楽祭」といった地域主催の音楽イベントにゲスト出演することも数多くありました。例えば愛媛県の生涯学習センター主催による「ボニージャックスと歌おう」と題した参加型コンサートでは、観客とともに唱歌を合唱し好評を博しました。こうした各地での活動を通じて、ボニージャックスはそれぞれの土地に音楽の喜びを届け、地域文化に貢献してきたのです。

さらに視野を広げると、ボニージャックスは海外との交流も盛んに行ってきました。1970年代から80年代にかけては文化使節的な位置づけでソ連(現ロシア)公演や中国公演を複数回実施し、その澄んだハーモニーを海外の聴衆にも披露しました。東西冷戦期にロシア民謡「一週間」を日本語で歌った彼らが現地のステージに立つ様子は各国のメディアでも報じられ、国境を越えた音楽交流の一例となりました。また中国公演では北京や上海の劇場で日本の童謡や世界の民謡を紹介し、現地の観客から温かな拍手を受けました。当時は海外旅行もままならない時代に、ボニージャックスのメンバーは積極的に海外に飛び出し日本のコーラス文化を広める役割を担ったのです。

吉田秀行が加入した後の2005年には、ボニージャックス初のドイツ公演も実現しました。ケルン市で開催された音楽イベントに招かれ、現地のケルン放送交響楽団との共演で日本民謡や童謡を披露したところ、大喝采を受けアンコールが鳴りやみませんでした。ドイツの音楽専門誌には「ジャパニーズ・コーラスの新星」と評され、高齢グループでありながら新たな国で評価を得たことはメンバーにとって大きな自信となりました。以降もフランスや台湾など海外の音楽祭やコンサートに招待される機会が増え、各国の聴衆に日本語のハーモニーの美しさを届けています。とりわけ台湾公演では往年のアニメ主題歌「月光仮面」を日本語で合唱し、大きな盛り上がりを見せました。国際舞台でのこれらの経験により、ボニージャックスの名は世界の合唱愛好家にも知られるようになり、海外のコーラスグループとの交流や情報交換も生まれています。

まとめ:伝統のハーモニーを未来へ

1958年の結成以来、ボニージャックスは日本のコーラス音楽史に燦然と輝く足跡を残してきました。その歩みを支えたのは、メンバー個々の努力と友情はもちろんのこと、周囲の多くの人々との支え合いと各地のコミュニティからの声援でした。リーダーの玉田元康をはじめとするオリジナルメンバーたちは、それぞれ異なる個性と故郷を持ちながらも一つのハーモニーを追求し続け、互いに刺激し合いながらグループを半世紀以上にわたり存続させました。その間には恩師や作家との幸運な出会いがあり、時には別れの悲しみも経験しながら、なお歌い続ける道を選んできました。

特に2003年に加入した吉田秀行は、伝統あるグループに新たな風を吹き込みました。彼の若い感性と高度な音楽性はボニージャックスに新生面をもたらし、古き良きレパートリーを守りつつも新しい挑戦を次々と展開しています。吉田が橋渡し役となって、昭和・平成のボニージャックスと令和の新世代とを繋ぎ、音楽のバトンを未来に手渡そうとしているのです。故郷・鳩山町での地域密着の活動に見るように、彼らのハーモニーは単にステージ上だけでなく、地域社会や次世代の教育現場にも豊かな実りをもたらしています。

ボニージャックスと吉田秀行の物語は、音楽を愛する人々が世代や立場を超えて紡いできた絆そのものです。その歌声はこれからも国内外の多くの人々の心に響き続け、伝統のハーモニーが新たな形で受け継がれていくことでしょう。日本の音楽文化に深く根ざしながら常に前進を恐れない彼らの姿勢は、まさに「歌の力」と「人の縁」の素晴らしさを体現していると言えます。今後もボニージャックスは、その確かな絆を基にさらなる飛躍を遂げ、私たちに感動と安らぎを届けてくれるに違いありません。