埼玉県鳩山町の歴史と沿革

鳩山町(はとやままち)は埼玉県中央部、比企丘陵の南端に位置する町です。面積25.73km2、人口はピーク時の1995年に約1万8千人に達しましたが、現在は約1万3千人まで減少しています。鉄道駅や幹線道路はなく自然豊かな環境ですが、東京のベッドタウンとして開発された鳩山ニュータウンを中心に住民の半数以上が暮らします。古くからこの地は歴史が深く、先史時代から人々が生活し、多くの遺跡や文化財が残されています。以下、旧石器時代から現代に至るまでの鳩山町の歴史的変遷を時代ごとに詳述します。

先史時代(旧石器時代・縄文時代)

鳩山町域において、明確な旧石器時代(更新世)の遺跡は多くありませんが、周辺地域では石器が発見されており、人類がこの地に暮らし始めたのは約数万年前までさかのぼると考えられます。長い氷期が終わり温暖化が進んだ縄文時代になると、本格的に定住集落が営まれるようになりました。鳩山町では縄文草創期から早期にかけて丘陵部の虫草山遺跡・追ヶ谷戸遺跡などで集落跡が見られ、縄文前期には越辺川沿いの天神台東遺跡にも生活圏が拡大しました。縄文中期には宿南遺跡など越辺川流域に拠点が移り集落数が増加しましたが、後期以降は再び気候が寒冷化し、食料確保が難しくなったため集落は徐々に減少しました。町内からは土器や石器など当時の生活を物語る出土品が多く発見されており、鳩山町は縄文時代を通じて人々が定住した土地であったことが確認できます。

弥生時代

紀元前4~3世紀頃、大陸から伝わった稲作農耕が日本各地で始まり、生活様式に大きな変革が起こりました。埼玉県内でも弥生中期以降、低地に水田が造成され定住集落が拡大します。鳩山町では弥生時代後期になると、それまで人が少なかった台地や丘陵にも人々が進出し、越辺川流域の天神台東遺跡や赤沼高在家遺跡から住居跡や土器が見つかっています。これは稲作文化の広がりに伴い、当地域でも農耕社会が成立していた証拠と言えます。弥生後期には身分差を示す方形周溝墓も近隣(嵐山町行司免遺跡)で発見されており、鳩山町周辺でも階層社会の萌芽がうかがわれます。

古墳時代

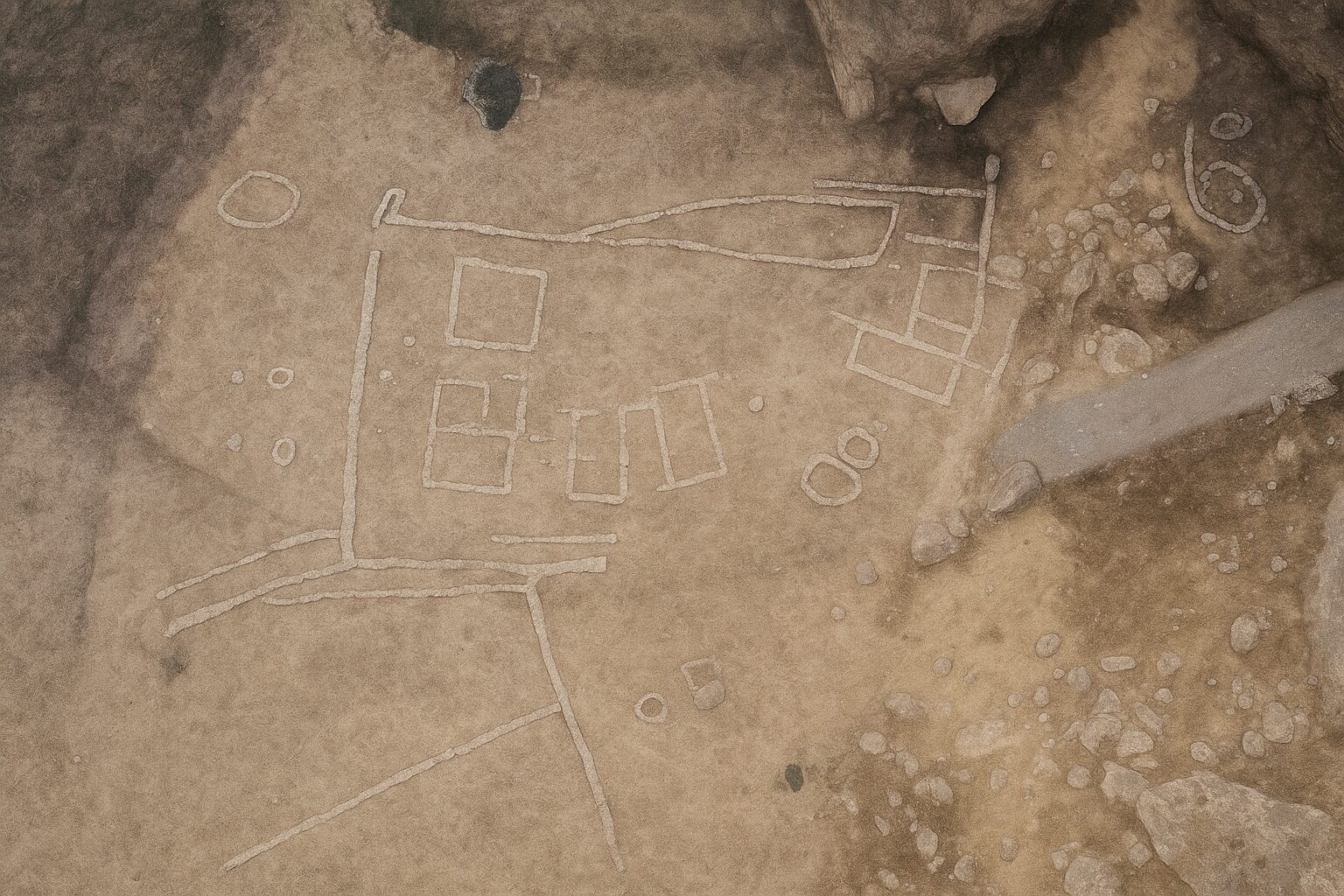

古墳時代(3世紀後半~7世紀)に入ると、各地で首長の権力の象徴として前方後円墳などの大型古墳が築造されました。鳩山町でも古墳時代前期の集落跡が越辺川沿いの糀谷遺跡で見つかっており、古墳時代終末期には追ヶ谷戸遺跡で小規模な円墳が造られ、越辺川左岸の斜面からは横穴式の「十郎横穴墓」が発見されています。また町内のおしゃもじ山には前方後円墳とされる峰古墳が存在すると伝わります(未調査)。古墳時代には竪穴住居にカマドや床下の貯蔵穴が備わり始め、土師器(素焼き土器)や須恵器(窯焼成の硬質土器)など新しい土器も使用されるようになりました。こうした遺物から、鳩山町域でも古墳時代を通じて農耕社会が発達し、有力者が存在していたことが示唆されます。

奈良・平安時代の窯業の隆盛

奈良時代に入ると、鳩山町周辺は東国における窯業生産の一大拠点として栄えました。町内および周辺の丘陵地帯には南比企窯跡群と呼ばれる大規模な須恵器・瓦の窯跡群が広がり、6世紀後半(飛鳥時代)から10世紀中頃にかけ操業していたことが分かっています。これらの窯では武蔵国分寺や国府、地方豪族の館などで使われる瓦、および日用品の須恵器が大量に焼かれ、その製品は武蔵国(埼玉)のみならず相模国(神奈川)や下総国(千葉)にまで供給されました。特に奈良時代の国分寺建立(天平13年・741年の詔)に際し、鳩山町を中心とする南比企窯跡群は武蔵国分寺の創建瓦の8割を生産したと推定されます。町内の小用廃寺跡(推定8世紀前半)からは当時の仏教文化の受容もうかがえ、近隣には渡来人が集められて作られた高麗郡(716年設置)も存在したことから、鳩山町一帯は古代東国文化の先進地域のひとつだったと考えられます。

中世(鎌倉〜戦国時代)の交通と集落

平安時代後期から鎌倉時代にかけては全国的に荘園が発達し、鳩山町域の大部分も「亀井庄」という荘園として記録に残っています。鎌倉時代になると武家政権の確立に伴い鎌倉街道上道(かみつみち)が整備され、そのルートが町の中央部を通りました。これにより当地は東国から鎌倉へ向かう軍事・交通上の要衝となり、沿道には館跡(城館)や集落が点在するようになります。町内の竹之城遺跡では12世紀後半~13世紀中頃の簡易な館(城)の堀や柱跡が発見されており、中世初期に土着領主が拠点を構えたことを示しています。また鎌倉街道沿いの赤沼中遺跡などからは街道とみられる道路遺構も確認されています。鎌倉時代後期の正平7年(1352年)、南北朝の争乱である観応の擾乱の一環として「笛吹峠の戦い」(武蔵野合戦)が当地付近で発生しました。鳩山町と隣接する嵐山町の境にある笛吹峠で新田義興率いる南朝軍と足利方の北朝軍が激突し、『太平記』には「旗山(はたやま)」という地名でこの地が登場します。この「旗山」は現在の鳩山の語源とも考えられ、中世における当地の戦略的重要性を物語る逸話です。

室町時代から戦国時代にかけても、鳩山町周辺は関東管領や大名の勢力圏の狭間に位置し、小豪族の活動や争乱の舞台となりました。町内には中世の墓所も見つかっており、城添遺跡では13~14世紀の火葬墓群が発見されています。また15世紀頃には、かつて鎌倉大仏鋳造に携わった物部氏系の鋳物師一族が当地の小用に土着し、梵鐘などの仏具や生活用品の鋳造を行ったと伝えられます。このように中世の鳩山町は、街道沿いの流通拠点・軍事拠点として栄えつつ、周辺勢力の抗争の舞台にもなった地域でした。

江戸時代の村落と幕藩体制下での位置付け

江戸時代に入ると、鳩山町域は再び比較的平穏な時代を迎え、農村社会が維持されました。17世紀中頃、徳川幕府の直轄支配(天領)の一部として旗本領に再編され、譜代の旗本・内藤家が当地を治める中心勢力となりました。内藤正勝は当初領していた赤沼周辺で1万石を領し、元禄6年(1693年)に大名に昇格して「赤沼藩」を立藩します。内藤氏の陣屋(代官陣屋)は熊井地区に置かれ、一帯を統治しました(現在も陣屋跡の地形が一部残存)。赤沼藩は正勝の子・内藤正友が継ぎましたが、元禄16年(1703年)に信濃国岩村田藩へ移封となり、赤沼藩は僅か10年で廃されました。その後、鳩山町域は複数の旗本領や譜代藩領が入り組む状態となり、須江地区が前橋藩領、赤沼地区が岩槻藩領になるなど複雑な領地割が続きました。

江戸時代を通じ、当地は中山道や甲州街道の脇街道に位置し物流中継点としての役割も果たしました。内藤氏の領地経営に伴い、上州街道(川越道)沿いに新たな宿場集落「今宿村」が整備されます。今宿の名は、越辺川対岸にあった古い宿場・苦林宿に対する“新しい宿”に由来しています。今宿村は幕末まで川越道を行き交う陸上輸送と、越辺川を利用した舟運の集散地として栄えました。特に江戸への木材輸送のため、越辺川沿いに「今宿の筏場(いかだば)」と呼ばれる木材積出しの河岸が設けられ、18世紀中頃にはさかのぼる古文書記録があります。このように江戸期の鳩山地域は農村でありながら、街道宿と川岸を擁する物流の要所として機能していたのです。

また江戸時代後期の天明年間(18世紀後半)には、熊井地区で「熊井焼(くまいやき)」と呼ばれる陶器の窯が開かれました。熊井焼は笠間焼(茨城県)と並び関東最古級の地方窯業とされ、茶碗・皿・急須・徳利など生活雑器を生産していました。熊井焼の製品は素朴ながら質が高く、地域の名産品となりました。このように江戸時代の鳩山町域では、農業を基盤としつつ窯業や林業などの地場産業も営まれていたことがうかがえます。

明治時代の町村制と亀井村・今宿村の成立

明治維新後の廃藩置県により、鳩山町域は一時的に韮山県(1869年)、入間県(1871年)、熊谷県を経て最終的に埼玉県に編入されました。明治22年(1889年)の町村制施行に伴い、現在の鳩山町の区域には比企郡亀井村(かめいむら)と今宿村(いまじゅくむら)の2村が新設されます。亀井村は泉井・大橋・竹本・須江・奥田・熊井・高野倉など複数の小村を統合して成立し、名前は中世以来の郷名「亀井庄」に由来するとされます。一方、今宿村は今宿・大豆戸・赤沼・石坂・小用の5村(小用のみ旧入間郡)を合併して誕生しました。明治期の鳩山地域は純然たる農村で、米作や麦作のほか養蚕、茶の生産、植木栽培などが営まれました。特に近隣の狭山丘陵に近いため茶の栽培も行われており、これら農産物は大正・昭和初期まで地域の主要産業でした。明治から大正時代を通じて鉄道や幹線道路から離れた当地は、人口も微増に留まり、2つの村は静かな農山村の様相を呈していました。

昭和時代:鳩山村の誕生とニュータウン開発

比企郡鳩山村の発足(1955年)

昭和に入っても亀井村・今宿村は独立した村政を維持していましたが、戦後の町村合併の流れの中で統合が協議されます。そして昭和30年(1955年)4月15日、亀井村と今宿村が対等合併し、新たに「鳩山村(はとやまむら)」が発足しました。新町村名の「鳩山」は両村の中央部に位置する大字名に由来し、「平和な理想郷」の建設を願って命名されたと伝えられます。当時の人口は約5千人で、周囲を丘陵と森林に囲まれた典型的な農村でした。発足直後、村役場は大豆戸に新庁舎が建設され(1980年)、行政機能の整備が進みました。また、1955年には奇しくも苗字が同じである当時の内閣総理大臣・鳩山一郎に村名の揮毫を依頼し、家訓「友愛」としたためられた書を贈られるというエピソードも生まれました(以来この「友愛」の書は役場ロビーに展示されています)。鳩山村は発足後も昭和30~40年代を通じ人口約5,000人で推移し、農村としてゆるやかな発展を続けました。

鳩山ニュータウンの造成と人口急増(1970年代)

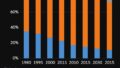

高度経済成長期の後半、東京都市圏の拡大に伴い埼玉県内でも郊外住宅地の開発が進みます。鳩山村でも純農村からの脱却と地域振興を図るべく、大規模住宅団地の誘致が行われました。その結果、民間開発による「鳩山ニュータウン」構想が実現し、昭和49年(1974年)に第1期分譲が開始されます。緑豊かな丘陵地に区画整備されたニュータウンには東京都心から移り住む家族が増加し、村の人口は1970年の4,634人から1980年には1万人を突破、1990年には約1万6千人にまで急増しました。昭和50年代には一時「埼玉県で人口増加率ナンバー1」を記録するほどの急成長で、鳩山村は急激な都市化の波にさらされました。ニュータウン地区には小中学校や商業施設、公園などインフラ整備も進められ、東京のベッドタウンとしての色彩を強めていきました。人口構成も都市部からの若い世代の流入で一時は活気づき、従来からの農村コミュニティにも変化が生じました。

町制施行と鳩山町の発展(1982年~平成)

人口増加と産業構造の変化に伴い、昭和57年(1982年)4月1日付で鳩山村は町制施行を行い「鳩山町」となりました。町制施行時の人口は約1万2千~1万5千人と推定され、町への昇格により行政サービスの充実や都市計画の本格化が図られました。昭和末期から平成初期にかけて、町は住民福祉と文化振興のための施設整備を積極的に進めます。昭和60年代には町立図書館や町民体育館が開館し、平成4年(1992年)には町制施行10周年記念事業として鳩山町文化会館が完成しました。さらにニュータウン内に住民交流拠点「ふれあいセンター」や、高齢者福祉を担う総合福祉センター、今宿地区のコミュニティセンターなどが次々と整備され、急増した人口への対応と住民の暮らしやすさ向上が図られました。こうしたインフラの充実により、鳩山町は「新しい総合都市」として発展を遂げつつも、武蔵野の面影を残す自然と共生した街づくりを目指していきました。

平成・令和時代の鳩山町:現代の課題とまちづくり

人口減少と少子高齢化の進行

1995年(平成7年)に約17,973人だった鳩山町の人口は、その後徐々に減少に転じました。2000年代以降、少子高齢化と都心回帰の影響で転出超過が続き、2023年時点の人口は約1万3千人とピーク時より28%減少しています。特にニュータウン開発から40年以上が経過し、入居当初は若かった世代が高齢化した結果、町全体の65歳以上人口割合(高齢化率)は約47%に達し埼玉県内で最も高い水準となっています。子どもの数も減り、生産年齢人口の流出や空き家増加といった課題が顕在化しました。加えて鉄道駅がなく公共交通が不便、町内に十分な雇用の場がないことも相まって、鳩山町は典型的な郊外都市の成熟期に直面しています。

まちづくり政策と地域活性化の取り組み

こうした状況に対し、鳩山町は「超高齢化のまちから生涯活躍のまちへ」をコンセプトに官民・住民が一体となったまちづくりに乗り出しています。2016年には国の都市再構築戦略事業を活用して地方創生加速化交付金の交付を受け、ニュータウン地区の活性化プロジェクトが始動しました。中心施策として、ニュータウン内の旧スーパー跡地に「鳩山町コミュニティ・マルシェ」という多機能交流拠点を整備しています。コミュニティ・マルシェには町おこしカフェ、福祉プラザ、移住・起業支援センター、シェアオフィス、研修室など5つのスペースが併設されており、町民や近隣住民が世代を超えて集い交流できる場となっています。ここでは地元農産物や手工芸品の販売、日替わりシェフによるランチ提供、ボランティアによる高齢者見守り相談など多彩な取り組みが行われ、地域コミュニティの再生と高齢者の社会参加が促されています。

さらに近年、町は近隣の大学・研究機関や企業との連携プロジェクトを立ち上げ、鳩山町の特産品開発や技術研究にも力を入れています。町内には東京電機大学やJAXA地球観測センターなどが所在し、こうしたリソースと連動して地域ブランドの育成や人材交流を図っています。例えば地元産のブルーベリーを使った特産品開発や、植木生産の技術を活かした緑化プロジェクトなどが進行中です。鳩山町は人口減少という現実に直面しながらも、「住民幸福度」の高い町として2021・2022年には民間調査で全国1位に選ばれる評価を得ました。豊かな自然環境と培われたコミュニティ意識を武器に、行政と町民が協力して持続可能なまちづくりを推進している点に、鳩山町の現代における特徴が表れています。

歴史遺産・文化財・伝統行事

主な史跡と文化財

鳩山町には歴史を今に伝える数多くの史跡や文化財があります。なかでも奈良~平安期の窯跡群「南比企窯跡群」は令和5年(2023年)に国の史跡に指定されました。町内の石田・天沼・新沼窯跡などでは瓦や須恵器の窯跡が発掘され、武蔵国分寺への瓦供給や当時の窯業生産の実態を示す遺構・遺物が確認されています。これらは東日本最大級規模の古代窯業遺跡として、全国的にも貴重な文化遺産です。また中世の史跡としては、鎌倉街道上道沿いの「竹之城跡」(町指定史跡)や、南北朝の古戦場「笛吹峠」(町指定史跡)などが挙げられます。笛吹峠には合戦の供養碑や案内板が設置され、歴史散策コースの一部となっています。江戸時代の遺構では、熊井地区の内藤陣屋跡が知られ、現在も土塁状の高まりが一部残っています。また熊井焼窯跡からは江戸後期の陶片や窯道具が発見されており、町はこれを活用して歴史学習や展示を行っています。さらに町内の神社仏閣では古文書や棟札なども伝わり、鳩山町の長い歴史を物語る貴重な文化財となっています。

伝統行事・祭礼

鳩山町では古くから伝わる祭礼や芸能も大切に継承されています。毎年7月には今宿地区の八坂神社で「今宿八坂神社祭り囃子」が奉納されます。京都祇園囃子の流れを汲むと言われる華やかな祭囃子が町内に響き渡り、山車(だし)や神輿、獅子舞の巡行が繰り広げられます。この祭り囃子は鳩山町指定無形民俗文化財に指定されており、保存会によって技術が受け継がれています。

同じく7月には熊井地区の毛呂(もろ)神社で「毛呂神社屋台囃子」(通称:天王様の夏祭り)が行われます。こちらは上州世良田の八坂神社から勧請した牛頭天王を祀る祭礼で、悪疫退散・無病息災を祈願して始まったと伝えられます。囃子連が組織され、笛太鼓の軽快なお囃子に合わせて屋台(山車)が巡行する様子は地域の夏の風物詩です。この屋台囃子も町の無形民俗文化財に指定されています。

さらに毎年10月には泉井地区の泉井神社で「ささら獅子舞」が奉納されます。室町時代の15世紀中頃に始まったとされる古い伝統芸能で、3匹の獅子(大獅子・男獅子・女獅子)と4人の花笠(四角い笠を被り竹製の楽器〈ささら〉を鳴らす奏者)によって勇壮な舞が披露されます。この獅子舞は悪霊や疫病を追い払い五穀豊穣を祈るもので、地域の人々に古来より信仰されてきました。泉井神社のささら獅子舞も町指定の無形民俗文化財であり、保存会の手で約600年以上にわたり伝承されています。

この他にも、11月の鳩山祭(町民祭)や盆踊り大会など、町民が一体となって参加する行事が行われています。鳩山町は歴史遺産のみならず、地域に根付いた伝統行事を次世代に継承し、誇りある郷土文化として育んでいます。こうした文化的財産は、町のアイデンティティ形成と地域活性化にも寄与する大切な宝物となっています。

【参考資料】埼玉県鳩山町公式サイト「町の概要」; 鳩山町デジタル博物館「鳩山の歴史」; Wikipedia「鳩山町」; 埼玉西タイムズ「鳩山町と鳩山家との関係」; 長谷工総合研究所「幸福度No.1の街・鳩山町」; 鳩山町公式サイト「お祭り情報」ほか。