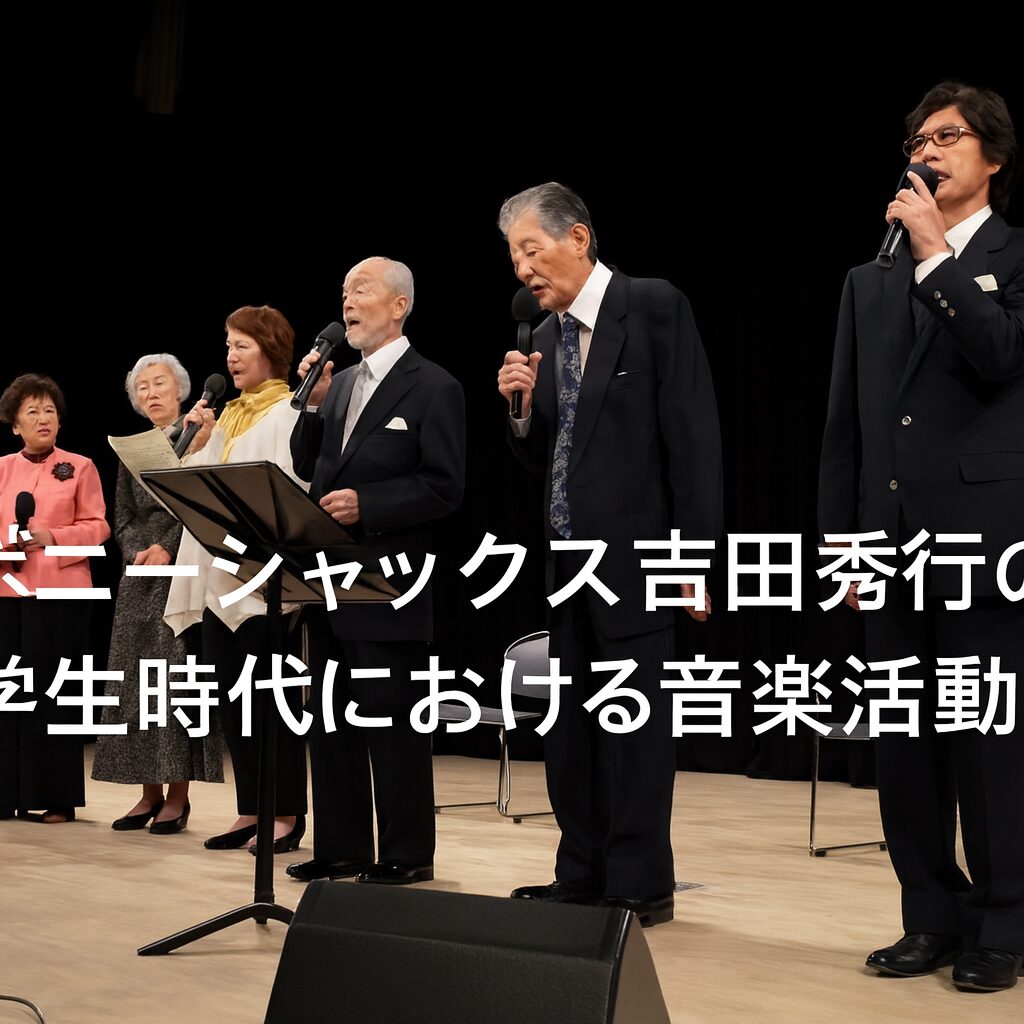

ボニージャックス吉田秀行の学生時代における音楽活動

序文と全体像

本稿は、ボニージャックスの歌手である吉田秀行について、高校から大学に至る学生時代の音楽活動を、合唱、ジャズコーラス、学内演奏会、地域フェスティバルといった具体的な領域に焦点を当てて整理し、のちのプロ活動に接続する形でまとめるものである。ここで扱う出来事は、合唱部での主体的な経験、軽音楽的な実践、ジャズ的素養を獲得する過程、学内外の舞台経験、自主企画の実績、そして卒業制作での作曲・指揮という一連の流れに貫かれている。歌手としての核は声にあるが、学生期の吉田は歌うだけに留まらず、ハーモニーの構築、アレンジの着想、舞台の運営、仲間の統率といった要素を段階的に身につけている。これらの積み重ねは、のちに大規模なレパートリーを高密度のコーラスで成立させる職能に直結し、安定的な発声、的確な音程処理、即応的なブレンド能力という、コーラス歌手に不可欠な資質として定着していった。高校と大学の時間軸は連続しており、合唱で培った基礎がジャズコーラスでの応用力に転化し、学内演奏会と地域イベントでの多様な観客体験が、後年のステージ運びを支える確かな勘として蓄積される構図になっている。

高校時代の中核にあった合唱活動

合唱部への所属と役割意識の確立

高校入学と同時に合唱部を主たる活動拠点とした吉田は、早期からコーラスに必要な耳と息のコントロールに集中している。発声、共鳴、子音処理、フレージング、ディクションといった基礎的項目の反復練習に耐えつつ、合唱独特の縦の合わせと横の流れを同時に捉える能力を磨いた。合唱は個人の力量よりも全体の調和が結果に直結するため、他者の音を聴き、自分の響きを能動的に調整する姿勢が必須となる。吉田はそこに自らの適性を見出し、音量や母音の統一、ビブラート幅の節度、音程の微修正といった微細な処理を継続的に積み重ねることで、実践の中でブレンド感覚を高い水準へ引き上げた。

パートリーダー経験の意味

在籍中にパートリーダーを担った経験は大きい。パートの起音、アタックの質、終止のそろえ、ダイナミクスの段取り、言葉の粒立ちなど、楽曲解釈と運営の双方を視野に入れたリハーサル設計を求められる立場である。吉田は、譜読みの段階から旋律線と内声の機能を明確化し、練習の時系列に応じて課題を分解し、個々のメンバーが実行しやすい指示語へ翻訳する手順を確立した。これにより全体の精度が上がるだけでなく、練習時間の使い方が効率化され、ステージ直前の微調整に余裕を生み出す好循環が生まれている。のちのプロ現場では限られたリハーサル時間で結果を出す局面が多いが、高校期に形成された段取り力は、そのまま実務能力として機能した。

合唱コンクールでの高評価と自己認識の更新

部として参加したコンクールで評価を得た経験は、日々の基礎練習が確実に成果へ転化することを体感させ、音楽観と自己像を更新する契機となった。審査の場では場内の響き、他団体の傾向、演奏順といった外的要素も絡むが、その中でタイムマネジメント、メンタルの平静、ホールの音響への即応が歩留まりを決める。吉田は本番直前の呼吸調整や視線の置き方、客席への音の届け方など、舞台上の細部に現実的な手当てを施し、演奏の質を安定させる術を体得した。評価は偶然に頼らない準備の賜物であり、以降の活動では「練習設計によって本番の再現性を高める」という態度がさらに強化されていく。

自作コーラスアレンジと教師の評価

高校段階で自作のコーラスアレンジを部内で実演まで持ち込んだことは、受け身の歌唱から一歩進んだ創作の意識を表している。多声の和声設計、声域の配分、強弱とテンポの設計、テクスチャの濃度の変化、歌詞の載せ方といった要素を自ら決定し、実際の人の声で検証する過程は、紙の上の理屈と身体感覚を往復しながら納得解を探す実験の連続である。教師からの称賛は、単に出来栄えに対する評価に留まらず、創作行為そのものへの肯定であり、以後の挑戦を促す環境的支えとして作用した。結果として、歌う人である以前に、音楽を設計する意識が芽生え、のちの編曲や指導の場面につながっていく。

高校における軽音楽活動とジャズコーラスへの接続

軽音楽部での経験がもたらした発見

合唱と並行して軽音楽部に参加したことで、マイクワーク、リズムセクションとの噛み合わせ、観客との距離感といったポピュラー音楽特有の実務感覚に触れた。譜面の正確性だけでは回らない領域があること、同じフレーズでも発音、タイム、ニュアンスで印象が激変することを、ステージとリハーサルの反復で理解していく。ロックやポップスの語法に浸る日々は、合唱で鍛えた耳を別の角度から拡張し、声色や表情の選択肢を増やす結果をもたらした。

ジャズコーラスに挑む必然

小編成でのジャズコーラスは、ハーモニーの密度が上がるほど個々の歌い手の責任が重くなる。テンションの扱い、弱起のニュアンス、スウィングの揺れ幅、シンコペーションの重心、ブレス位置の共有といった精緻な要素が、合唱とは異なるルールで絡み合う。吉田は、合唱で培った音程と響きの管理能力を基盤に、軽音で培ったリズムの身体化を組み合わせることで、この領域に踏み込んだ。ここで得られた「和声の濃度に耐える耳」と「リズムの乗り方の自由度」は、のちのプロ現場でクオリティを底上げする武器になっていく。

大学時代の専門教育と実践的活動

声楽の体系的学習と技術の精緻化

東京の音楽大学で声楽を専門的に学ぶ過程で、呼吸法、支え、共鳴腔の活用、レガートの維持、言語ごとの発音規範、楽式論、和声学といった科目が、毎日の実技と理論を結びつける基盤になった。クラシックの訓練は「正しく鳴らす」ことに加えて、「どう響かせるか」を自覚的に選ぶための選択肢を増やす営みであり、吉田はその結果として声の持久力、音程の安定、音色の多彩さを実用水準で獲得する。舞台で長時間にわたり安定して歌う体力は、コーラスワークの現場では不可欠だが、その体力を支えるのは日々の基礎であるという自明の事実を、大学での訓練は改めて身体に刻み込んだ。

ジャズ・ポップス系サークルでの同時進行

正課のクラシックと並走して、学内のジャズ・ポップス系サークルに所属し、スタンダードから自作アレンジまで扱う実践を重ねた。譜面の正確性と現場の即応性を両立させる場としてのサークルでは、メンバーごとの強みを活かした編成変更、曲順の流れの設計、アンコール対応、転調やキメの整理など、プロ現場に極めて近い意思決定が日常的に行われる。吉田はパートの責務を果たしながら、曲全体の設計図を素早く共有し、音楽的判断を言語化して伝える力を磨いた。この経験は、のちにリハーサル時間の少ない現場でも成果を出すための、実務的コミュニケーション能力として定着する。

学内演奏会と地域イベントで得た舞台勘

大学主催の定期演奏会、クラス発表会、サークル主催ライブに加え、地域のフェスティバルや市民イベントなど、大小さまざまな舞台に出演を重ねた。ホール、講堂、野外、ロビーコンサートといった多様な空間で歌うことで、残響の長短、反響板の有無、屋外の拡散、客席配置の差異が演奏に与える影響を、身体で理解していく。リハーサルでの立ち位置の調整、モニター環境への順応、ステージ袖での呼吸の整え方、出ハケの動線、MCの長さの見極めなど、表舞台の外側にある運営の知恵も蓄積された。観客の反応を直接受け取ることは、歌の説得力を検証する最も確実な方法であり、吉田はそこから表現の微調整を行い、次のステージに反映させる改善サイクルを回し続けた。

自主企画コンサートの成功体験

2年生のタイミングで仲間と立ち上げた自主企画コンサートは、企画、広報、会場手配、進行、収支管理に至るまでを学生主体で回す実践の場になった。ソロで披露したシャンソンは、クラシック発声の基盤を活かしつつ、シャンソン特有の語りのニュアンスを取り込んだバランス設計で、客席からの反応も良好だった。ここで得られた「曲の文脈を自分の言葉で語り直し、観客に届く温度に整える」感覚は、その後のジャンル横断的な歌唱にも連続して活かされる。さらに、ステージをゼロから組み上げる工程で、音楽以外の手配や交渉も体験し、現場運営のリアリティを身に刻んだ。

卒業制作としての合唱作品の作曲と指揮

最終学年では、和の旋律感と西洋和声を融合させた合唱作品を自作し、自ら指揮して発表まで導いた。作曲段階ではモチーフの生成、展開技法、和声進行の選択、声部ごとの負荷配分、歌詞と音楽の関係性を総合的に調整し、リハーサルでは歌い手の身体に定着させるための伝え方に工夫を凝らした。発表の場で作品が自立して鳴り、聴き手に自然に届くことは、紙の上の計画を現実の声に変換できた証明である。創作と指揮という2つの役割を同時に担った経験は、のちにアレンジ提案や音楽監督的な役割を求められた際の確実な礎になった。

学生時代に蓄えた力と周囲からの評価

教員と同輩の評価がもたらした内的資本

高校段階での自作アレンジに対する教員の評価、コンクールの成果、大学での自主公演の成功、卒業制作に寄せられた好意的反応は、それぞれ個別の出来事でありながら、総体として「やれば届く」という実感を形成した。音楽では結果がたちまちに可視化されない領域も多いが、舞台は常に明確なフィードバックを与える。拍手の質、静けさの濃度、終演後の言葉、次のオファーの有無など、複数の指標が努力の方向性を教える。吉田はそうした外部の評価を冷静に受け止めながら、自分にとっての到達目標を現実的に再設定していくプロセスを学生期に確立した。

合唱とジャズコーラスの相互補強

合唱が提供する厳密な intonation とブレンドの訓練は、ジャズコーラスの緻密なハーモニー運用を支え、逆にジャズが鍛えるリズムの柔軟性やアタックの自由度は、合唱曲の表情と推進力を豊かにする。2つの領域を行き来した経験は、ジャンル特有のルールを相対化し、音楽の共通言語を自分の中に構築する契機となった。吉田の歌が後年において幅広いレパートリーに適応できる背景には、この相互補強の歴史が一貫して横たわっている。

ステージ運営とコミュニケーションの成熟

学生イベントや地域行事での出演は、準備から撤収までの流れを俯瞰し、関係者間のコミュニケーションを円滑にする実地の訓練でもあった。到着後のサウンドチェックに割ける時間、控室の動線、当日のタイムテーブル、司会との段取り、急なプログラム変更への対応など、音楽以前の諸条件が演奏の質を左右する現実に直面する。吉田はそれらの条件を前提として織り込み、リスクの芽を事前に摘む行動を重ねた。こうして培われた現場感覚は、プロの現場で信頼を獲得する速度に直結し、以後のキャリアを下支えする。

プロキャリアへの橋渡し

学生期の蓄積が即戦力に変換された経緯

大学卒業後の活動を経て、吉田は2003年にボニージャックスへ正式加入する。ここで求められる要件は、譜読みの正確さ、ハーモニーの即応力、長距離走に耐える発声体力、ステージ全体の設計に対する理解、そして何よりもブレンドのセンスである。学生時代に合唱、ジャズコーラス、学内外のステージ、自主企画、作曲と指揮までを一通り経験していたことは、そのまま即戦力の証明になった。加えて、現場でのコミュニケーションの成熟度合いは、年上の先輩と並ぶプロの現場で不可欠の資質であり、短時間で結果に到達する能力として重宝された。

編曲的視点と裏方の貢献

学生期に芽生えた編曲への関心は、加入後の選曲やアレンジの提案という形で活きる。既存のレパートリーに新鮮な息吹を吹き込むには、楽曲の骨格を尊重しながらも、声の配置、和声の厚み、リズムのアクセント、間の取り方を少しずつ刷新する必要がある。吉田は、歌う人としての肌感覚と、設計する側の視点を併せ持って、レパートリーの更新に寄与した。表に立つ歌唱だけでなく、裏方としての視野が広いことは、グループの持続可能性に直結する価値である。

後進指導と共有知の形成

パートリーダーの経験、卒業制作での指揮経験は、のちに後進へ伝える局面で効果を発揮する。呼吸の置き方、母音の統一、フレーズの山の作り方、耳の向け方、リハーサルの段取りといった暗黙知を、具体的な言葉と実演で共有できることは、組織としての学習速度を速める。学生期から続く「言語化して伝える」姿勢が、のちの現場でも再現性の高い成果として定着していく。

時系列で俯瞰する形成のプロセス

高校初期から中期

合唱部に根を下ろし、基礎の反復によって耳と身体を鍛える。パート内での役割を引き受け、声を揃えるための具体的な手当てを覚える。軽音楽の場でマイクとリズムの感覚に触れ、合唱とは異なるステージの手ざわりを知る。自作アレンジの試行で、音楽の設計に関心が芽生える。

高校後期

部の成果がコンクールの評価という具体的な形で現れ、準備の精度が結果を支配することを実感する。ジャズコーラスへの挑戦で、リズムとハーモニーの新しい接点を体験する。練習設計と当日の運用に自覚的になる。

大学初期

声楽の正課で技術の基礎を体系的に整えながら、サークル活動でポピュラーの実践に踏み込む。学内演奏会や小規模の地域イベントで場数を踏み、舞台特性と運営の要点を体得する。自らの声をどう使えば最も説得力が出るか、現場で検証を続ける。

大学中期

自主企画コンサートを実施し、企画から本番までの全工程を経験する。ソロの説得力、プログラムの流れ、観客との距離感を総合的にデザインする力が伸びる。複数ジャンルに跨る歌唱で、声の表情の幅を増やす。

大学最終学年

合唱作品を自作し、自ら指揮して発表まで導く。作曲と指揮という2つの役割を統合し、設計を現実の歌声に変換するプロセスを完走する。学内外からの反応を受け取り、創作と実演の接点に確かな手応えを得る。

技術的観点から見た学生期の成果

発声と持久力

長時間のステージにも耐える支えと呼吸の管理、響きの設計が確立された。クラシックの訓練で得た正確さは、ジャンルを超えて歌の基盤となり、ジャズやポップスの場でも音程と音色の安定を保証した。

ハーモニー運用

合唱で養ったブレンド感覚と、ジャズで身につけたテンションの取り扱いが、密度の高いコーラスでの即応力を生む。声部間の距離感、母音の統一、倍音の立て方に対する自覚が、編成を問わずに通用する技術として結晶した。

リズムとニュアンス

軽音とジャズの経験が、アタック、レイドバック、シンコペーションの扱いに自由度を与え、言葉の運びに音楽的な起伏を与える。譜面の外側にある音楽の重心を感じ取り、曲にふさわしい乗り方を選べるようになった。

企画運営と対人調整

自主公演や学外イベントで、準備から撤収までの一連の運営を経験し、関係者との調整、時間管理、リスク対応の知恵を蓄積した。これはプロ現場での信頼構築に直結し、短期決戦で結果を出すための現実的資産となった。

創作と指導

自作アレンジと合唱作品の作曲・指揮が、設計と実演を結ぶ往復運動を体験させ、他者に伝えるための言語化とデモンストレーションの技術を磨いた。のちの編曲提案や後進指導において威力を発揮する素地が、学生期に形成されている。

学内演奏会と地域フェスティバルの意義

学内の場が提供する検証環境

大学の演奏会やクラス内の発表は、安全かつ厳格な検証の場であり、専門家の視点に晒される緊張感が準備の密度を高める。客席には同じ訓練を受ける同輩や教員が座り、細部に対する耳が鋭い。ここで通用したものは、一般のステージではより高い説得力を持って受け入れられる。

地域イベントが与える現実感

学外のイベントは、観客の年齢層、会場の条件、進行の自由度が一定せず、現場対応力が試される。吉田はその現実の中で、歌の届け方を柔軟に調整する術を身につけた。屋外での拡散を前提にした発声、MCの調整、リハーサル時間の短縮への対応など、音楽を「届け切る」ための工夫が習慣化される。

学生時代とプロとしての現在をつなぐ視点

資質の連続性

高校の合唱部でのブレンド志向、軽音でのリズム感覚、ジャズコーラスでのハーモニー処理、大学での声楽基礎、自主企画の運営、卒業制作の創作と指揮。これらの要素は後年に断片的に活きるのではなく、相互に結びついたまま、プロ現場で統合的に機能している。学生期に「音楽を設計し、実演で確かめ、次に繋ぐ」という循環を回した経験は、現在のステージでも同じ動作原理で動いている。

組織への貢献という観点

コーラスグループの活動は、個人の光だけでなく、全体の設計と持続性に対する配慮が求められる。吉田が学生時代に培った調整力、言語化能力、段取り力は、グループの基盤を安定させ、長い活動歴を持つチームの中でも新しい提案を機能させる実効性につながっている。レパートリーの更新や若い世代への橋渡しにおいて、過去と現在を接続する視点を持ち得た背景が、学生期の蓄積にあることは明白である。

結語

高校から大学に至る吉田秀行の学生時代は、合唱の厳密な訓練、軽音での実地感覚、ジャズコーラスの挑戦、学内外の舞台での反復、自主企画コンサートの完遂、そして卒業制作の合唱作品の作曲・指揮という、重層的で連続的な学びの過程で構成されている。ここで獲得された発声の安定、ハーモニー感覚、リズムの自由度、運営と調整の能力、創作と指導の視点は、プロの世界において即戦力として機能し、2003年のボニージャックス正式加入以降の活動で確かな実績に結びついている。学生期の経験は単なる前史ではなく、現在も歌の内部で呼吸し続ける生きた資本であり、さまざまなステージにおける説得力の源泉であり続けている。これから先も、学生時代に形成された「設計し、実演し、検証し、更新する」という仕事の循環はそのまま受け継がれ、コーラス音楽の現在地を押し広げる力として機能していくはずだ。